Busto de Goethe, por Alexander Trippel, 1789 / Residencia de Bad Arolsen (Kassel)

«Así que continué trabajando en el Egmont y, si gracias a ello entró cierto sosiego en mi apasionamiento, también la presencia de un buen artista me ayudó a superar más de una hora terrible, y aquí, como tantas otras veces, a mi incierto afán por una formación práctica le debo una secreta paz anímica en unos días en los que de otro modo no habría cabido esperarla.

»Georg Melchior Kraus [un discípulo de Tischbein], nacido en Francfort y formado en París, acababa de regresar de un breve viaje al norte de Alemania. Vino en mi busca y en seguida sentí el impulso y la necesidad de unirme a él. Era un jovial hombre de mundo cuyo talento alegre y ligero había hallado en París la escuela que le convenía.

»Por aquel entonces el alemán también pudo contar allí con un agradable lugar en el que alojarse, pues Philipp Hackert [pintor paisajista] residía con prosperidad y reconocimiento en la capital francesa. El leal procedimiento alemán con que ejecutaba felizmente en guache y al óleo los paisajes que dibujaba del natural era muy bien acogido en oposición al estilo pragmático al que se habían entregado los franceses. Wille [otro pintor], muy respetado como grabador, procuraba dar fundamento a los méritos alemanes. También Grimm [Friedrich Melchior, diplomático amigo de Diderot], que ya era muy influyente, fue de no poca utilidad para sus paisanos. De este modo emprendieron juntos agradables excursiones a pie para dibujar directamente de la naturaleza, generando y preparando más de una excelente creación.

»Boucher y Watteau -dos auténticos artistas natos cuyas obras, aunque ya empezaran a dispersarse en el espíritu y gusto de la época, todavía se tenían por muy respetables- se manifestaron dispuestos a recibir positivamente esta nueva aparición artística, y, aunque sólo en broma y a título experimental, llegaron a intervenir activamente en ella. Greuze, que vivía discretamente en el retiro de su círculo familiar y que, entusiasmado con sus propias obras, gustaba de representar este tipo de escenas burguesas, disfrutaba de un pincel digno y ágil.

»Todas estas cosas podía absorberlas muy bien nuestro Kraus con su talento. Fue adquiriendo su formación social en el mismo círculo y supo retratar amables y delicadas reuniones de amigos. No menos afortunados eran sus dibujos paisajísticos, que destacaban agradablemente a la vista gracias a sus contornos pulcros, pinceladas abundantes y grato colorido. También satisfacía el concepto interior con cierta verdad ingenua, y sobre todo al aficionado a las artes le complacía la habilidad que tenía para disponer de inmediato en forma de composición toso lo que dibujaba personalmente del natural.

»Personalmente era un hombre de lo más agradable en sociedad: siempre lo acompañaba un invariable buen humor. Servicial sin sumisión y seguro de sí mismo sin orgullo, se sentía en casa en todas partes y era apreciado por doquier, siendo como era el más activo y, al mismo tiempo, el más apacible de todos los mortales. Dotado de semejante talento y carácter, pronto recibió la atención de círculos más elevados y fue especialmente bien recibido en el castillo del barón Von Stein en Nassau, a orillas del Lahn, donde apoyaba en sus ambiciones artísticas a una hija encantadora y llena de talento, al tiempo que animaba de diversas maneras las reuniones.

»Después de que esta notable joven dama contrajera matrimonio con el conde de Werthern [Jakob Friedeman], la flamante pareja acogió al artista en sus respetables fincas de Turingia, y así es como también fue a parar a Weimar. En esta ciudad lo conocían bien y era reconocido, de modo que el círculo extremadamente cultivado que residía en ella deseó que se quedara. Como gustaba ejercer su actividad en todas partes, cuando regresó a Francfort reclamó que mi afición al arte, que hasta entonces sólo había sido la propia de un coleccionista, también empezara a ser ejercitada en la práctica. Para el diletante la proximidad del artista es imprescindible, pues ve en él el complemento de su propia existencia. Los deseos del aficionado se ven cumplidos en el artista.

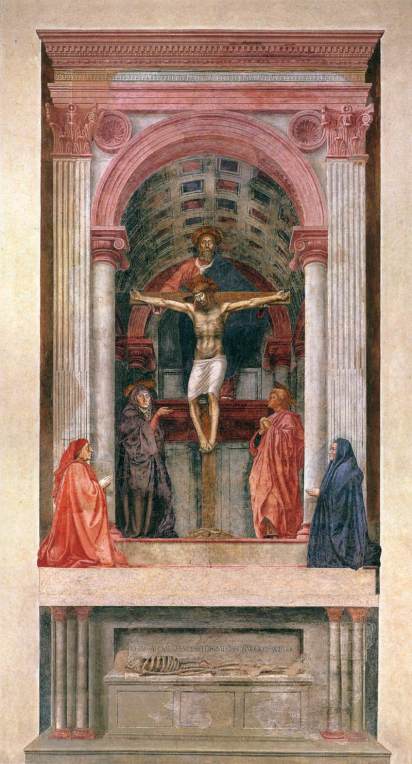

»Gracias a cierta predisposición natural y a la práctica, llegué a trazar bastante bien más de un contorno, y tampoco me era difícil componer en un cuadro lo que en la naturaleza veía ante mí. Sin embargo, me faltaba la energía plástica propiamente dicha, el ejercicio activo de la ambición y la capacidad de procurar el volumen al contorno mediante un claroscuro bien matizado. Mis reproducciones no eran sino vagas intuiciones de alguna apariencia, y mis figuras se asemejaban a los leves seres aéreos del Purgatorio de Dante que, carentes ellos mismos de sombra, se espantaban al ver las sombras de los cuerpos verdaderos.

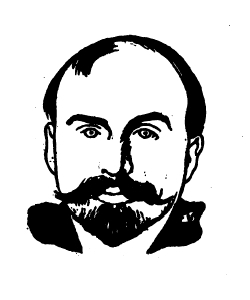

»Gracias a la instigación fisionómica de Lavater -pues probablemente quepa denominar así el impetuoso estímulo con el que se esforzaba en incitar a todo el mundo no sólo a la contemplación de las fisionomías, sino también a la reproducción práctica, ya fuera artística o chapucera, de los rasgos faciales-, había adquirido cierta práctica en representar sobre papel gris con tiza blanca y carboncillo los retratos de mis amigos. El parecido era innegable, pero hacía falta la mano de mi artístico amigo para permitir que surgieran de su sombrío fondo.

»Al hojear y examinar las abundantes carpetas de dibujo que el bueno de Kraus había traído de sus viajes, su tema favorito de conversación mientras me mostraba paisajes o retratos era el círculo de Weimar y su entorno. También a mí me gustaba insistir en él, pues, como joven que era, a la fuerza tenía que halagarme que la contemplación de tantas imágenes e ilustraciones implicara la prolija repetición de un único texto: que deseaban verme allí. Kraus sabía avivar con mucha gracia los recuerdos e invitaciones que las personalidades reproducidas le habían encargado que transmitiera. Un cuadro al óleo muy logrado mostraba al maestro de capilla Wolf sentado al piano y a su mujer de pie tras él, preparándose para cantar. Al verlo el artista supo exponer con gran convicción con cuánta amabilidad me acogería esta notable pareja. Entre sus dibujos había varios que reflejaban las regiones boscosas y montañosas que rodeaban el pueblo de Bürgel. Allí un probo guardabosque había hecho gratamente transitables -probablemente más por amor a sus encantadoras hijas que por su propio placer- las abruptas zonas rocosas, los matorrales y los tramos de bosque mediante puentes, barandillas y caminos. Se podía ver a unas mujeres que recorrían el sendero vestidas de blanco y en buena compañía. En el joven que Kraus me señaló debía reconocer la figura de Bertuch [escritor traductor de Cervantes], que no ocultaba las serias intenciones que tenía con la hija mayor, y Kraus no me tomó a mal que me atreviera a relacionar la figura del segundo joven con él y con su incipiente inclinación por la hermana de la anterior.

»Bertuch, como discípulo de Wieland, había destacado de tal modo con sus conocimientos y su actividad que, ya empleado como secretario particular del duque, podía esperar lo mejor para su futuro. Desde luego también hablamos de la probidad, bondad y buen humor de Wieland. También comentamos con todo detalle sus bellos principios literarios y poéticos y tratamos de la influencia del Merkur por toda Alemania. Igualmente mencionamos varios nombres destacados en el aspecto literario, político y social, considerando en este sentido a Musäus, Kirms, Berendis y Ludecus [profesores y funcionarios políticos]. De entre las mujeres, Kraus me caracterizó elogiosamente y con detalle a la esposa de Wolf y a una viuda Kotzebue que tenía una hija encantadora y un hijo jovial, además de algunas otras. Todo hacía pensar en una vida literaria y artística fresca y activa.

»Y así fue adquieriendo forma poco a poco ante mi vista el elemento sobre el que actuaría el joven duque a su regreso. Aquella situación la había preparado la madre regente, pero todo lo relativo a la ejecución de importantes asuntos de estado, como es obligatorio hacer en estos casos de administración provisional, fue sometido a la convicción y el vigor del futuro soberano. Las sombrías ruinas causadas por el incendio del palacio se tomaron como motivo de nuevas actividades. A la mina de Ilmenau, que había empezado a agotarse, se le había sabido garantizar una posible reexplotación mediante el costoso mantenimiento de su galería más profunda. La universidad de Jena, que había quedado algo atrasada respecto a la tendencia imperante y que se veía amenazada por la pérdida de profesores muy capacitados, como tantas otras cosas, despertó un noble sentido del bien común. Se buscaron personalidades que tuvieran capacidad para promover cientos de cosas buenas en una Alemania afanosa de progreso, y así en Weimar pronto se manifestaron unas espléndidas perspectivas que una juventud enérgica y vivaz no podía menos que desear. Y aunque resultaba lamentable tener que invitar a una joven soberana a residir en una vivienda muy modesta y construida para fines bien distintos, y no al digno edificio que merecía, la bella situación y buen equipamiento de las fincas campestres de Ettersburg, Belvedere y de otras casas de recreo permitían disfrutar del momento presente y alimentar la esperanza de poder mostrarse productivo y activo incluso en medio de aquella vida en plena naturaleza que por entonces se había convertido ya en una necesidad. En el curso de este relato autobiográfico se ha podido ver con todo detalle cómo el niño, el muchachoy el joven han tratado de acercarse a lo trascendental por diferentes caminos: primero vislumbrándolo con su inclinación por la religión natural; después uniéndose firmemente y con amor a una religión positiva; finalmente poniendo a prueba sus propias fuerzas al retraerse en sí mismo y acabar entregándose alegremente a la fe general. Pero cuando, sumido todavía en los intersticios de estas religiones, deambulaba de un lado a otro, buscando y mirando, dio con varias cosas que probablemente no pertenezcan a ninguna de las tres, y creyó ver con una claridad cada vez mayor que era preferible alejar sus pensamientos de la idea de lo descomunal e inabarcable.

»Creyó reconocer en la naturaleza, tanto en la viva como en la inerte, tanto en la animada como en la inanimada, algo que sólo se manifestaba mediante contradicciones y que por eso no podía ser retenido en ningún concepto y aún menos en una palabra. No era divino, pues parecía insensato; no era humano, pues carecía de entendimiento. No era diabólico, pues era benefactor; no era angelical, pues a menudo permitía reconocer cierto placer por la desgracia ajena. Se parecía al azar, pues no demostraba tener causa alguna; se parecía a la predestinación, pues hacía pensar en cierta coherencia. Todo lo que a nosotros nos parece limitado, para ello era penetrable. Parecía disponer arbitrariamente y a su antojo de los elementos necesarios de nuestra existencia. Comprimía el tiempo y extendía el espacio. Sólo en lo imposible parecía moverse a sus anchas mientras rechazaba desdeñosamente lo posible.

»A este ser que parecía abrirse paso entre todos los demás, segregándolos y uniéndolos, di en llamarlo demónico, siguiendo el ejemplo de los antiguos y de quienes habían percibido algo similar. Traté de salvarme de este ser terrible refugiándome, según mi costumbre, tras una imagen. Entre las distintas partes de la historia universal que estudié con más atención también se contaban los acontecimientos que dieron tanta celebridad a los Países Bajos posteriormente unificados. Había investigado con gran esfuerzo las fuentes y había tratado de informarme de primera mano siempre que me hubiera sido posible, buscando poder imaginármelo todo con la mayor viveza. Las situaciones me habían parecido extremadamente dramáticas y, como personaje principal en torno al cual podían articularse felizmente todos los demás, me llamó la atención el conde Egmont, cuya grandeza humana y caballeresca era la que más me complacía.

Goethe en la campiña romana, por Tischbein, 1786 / Städelsches Kunstinstitut (Frankfurt)

»Sin embargo, para emplearlo para mis fines tenía que transformarlo en un carácter que poseyera unas cualidades más propias de un muchacho que de un hombre maduro, de un soltero antes que de un padre de familia, de un independiente más que de alguien que, por muy liberal que sea, se encuentra limitado por diversas circunstancias.

»Una vez rejuvenecido en mi imaginación y liberado de todos sus condicionantes, lo doté de unas ganas desmedidas de vivir, una ilimitada confianza en sí mismo y el don de atraer a todo el mundo (attrattiva), para que de este modo se ganara el favor del pueblo, la inclinación secreta de una soberana y la expresa de una joven hija de la naturaleza, además del interés de un estadista, y para que lograra incluso convertir a su causa al hijo de su mayor rival.

»La valentía personal que caracteriza al héroe es la base sobre la que reposa todo su ser y el suelo del que brota. No conoce el peligro y el mayor de ellos lo deslumbra cuando ya se aproxima a él. En un momento dado podemos abrirnos camino entre los enemigos que nos están cercando, pero las redes de la astucia de Estado son más difíciles de romper. Probablemente fuera lo demónico que está en juego por ambas partes, el conflicto en el que se hunde lo digno de amor y triunfa lo odioso, y también la perspectiva de que de todo ello surgiría una tercera entidad [frente a tesis y antítesis, síntesis] que respondería al deseo de todos los hombres, lo que debió de procurar a esta obra -aunque ciertamente no en el momento de su publicación, pero sí más tarde y en la ocasión oportuna- el favor del que aún hoy disfruta. Y de este modo, por el bien de más de un querido lector, quiero adelantarme aquí a mí mismo y, como no sé si tendré ocasión de volver a tomar pronto la palabra, expresar algo de lo que no iba a convencerme hasta tiempo después.

»Aunque lo demónico que he descrito más arriba puede manifestarse en todo lo corpóreo e incorpóreo, y expresarse incluso en los animales de la manera más singular, sobre todo con los hombres mantiene una relación de lo más sorprendente y constituye un poder que, aun sin ser claramente contrario al orden moral del mundo, sí se puede decir al menos que lo atraviesa, de modo que se los podría comparar a uno con la trama y al otro con la urdimbre.

»Para designar los fenómenos que se presentan de este modo existen nombres incontables, pues todas las filosofías y religiones se han afanado por resolver tanto prosaica como poéticamente este enigma y liquidar finalmente el asunto, algo que por mí bien pueden seguir haciendo.

»Pero la manifestación más terrible de lo demónico es cuando predomina en alguna persona. A lo largo de mi vida he podido observar a varias de ellas, a veces de lejos y otras muy de cerca [se refiere a Napoleón a quien conoció en 1808 y que encarnaba, según Goethe, lo demónico como ningún otro]. No siempre son las personas más sobresalientes; no destacan por su espíritu ni por su talento, y raramente por su bondad. Sin embargo, su ser desprende una fuerza monstruosa y son capaces de ejercer un dominio increíble sobre todas las criaturas e incluso sobre los elementos, y ¿quién puede decir hasta dónde puede llegar a extenderse una influencia así? Todas las fuerzas morales unidas no pueden hacer nada c0ntra ellos. Es inútil que la parte más clarividente de los hombres pretenda hacerlos sospechosos de estafados o de estafadores, pues la masa se sentirá igualmente atraída por ellos. Pocas veces o nunca podrán encontrarse dos hombres coetáneos de esta clase, y nada puede derrotarlos más que ese mismo universo contra el que han emprendido la lucha. Y de esta clase de observaciones debe de haber nacido aquel dicho extraño, pero terrible: Nemo contra deum nisi deus ipse [Que nadie esté contra Dios salvo Dios mismo].

»Desde estas consideraciones más elevadas voy a descender ahora a mi diminuta vida, a la que sin embargo también esperaban ciertos acontecimientos extraños revestidos al menos de cierta apariencia demónica. Había regresado a casa desde la cima del Gotardo, renunciando a Italia, porque no podía estar sin Lili. Una inclinación basada en la esperanza de la posesión mutua y de la convivencia duradera no se extingue de un día para otro. Es más, se alimenta de la misma contemplación de los deseos legítimos y de las esperanzas honradas que se albergan.

»Forma parte de la naturaleza del asunto que en estos casos la muchacha se contente antes que el joven. COmo descendientes de Pandora, a las criaturas más bellas se les ha otorgado el envidiable don de estimular, atraer y reunir temerariamente a la gente en torno a ellas, más por naturaleza y cierto propósito a medias que por inclinación, con lo que a menudo incurren en el peligro de, como aquel aprendiz de brujo, terminar espantándose ante el aluvión de admiradores que desatan. Y además finalmente tienen que elegir, entre todos. Sólo uno habrá de ser preferido por encima de los demás, sólo uno será el que se lleve a la novia a casa.

»¡Y qué azaroso es lo que en tales casos orienta la elección e influye en la electora! Yo había renunciado a Lili con convicción, pero el amor hizo que me cuestionara esa convicción. Del mismo modo, Lili se había despedido de mí movida por el mismo sentimiento y yo había emprendido aquel viaje tan bello y distraído. Sin embargo, ocurrió justo lo contrario.

»Mientras estuve ausente, creí en la separación, pero no en el divorcio. Todos los recuerdos, esperanzas y deseos todavía tenían un margen de acción. Entonces regresé y, al igual que el reencuentro de quienes se aman con libertad y alegría es un cielo, el de dos personas que se han separado únicamente por motivos racionales es un purgatorio insoportable, una antesala del infierno. Cuando regresé al entorno de Lili, sentí doblemente todas las discordancias que habían perturbado nuestra relación. Cuando volvía a presentarme frente a ella, cayó como una piedra en mi corazón el hecho de que aquella joven estaba definitivamente perdida para mí.

»Por ese motivo me decidí a escapar una vez más, y por eso nada podía resultarme más deseable que saber que la joven pareja ducal de Weimar iba a ir a Karlsruhe a Francfort y que yo, para responder a sus invitaciones anteriores y posteriores, los seguiría a Weimar. Aquellos señores siempre habían mantenido inmutable su comportamiento benévolo e incluso confiado, al que yo respondí por mi parte con un vehemente agradecimiento. El apego que sentí por el duque desde el primer momento, mi admiración por la princesa, a la que, aunque sólo de vista, conocía desde hacía ya tanto tiempo, mi deseo de tener algún detalle personal y amistoso con Wieland, que se había comportado conmigo con tanta liberalidad, y la ocasión que se me ofrecía de reparar allí mismo mis tropelías medio caprichosas, medio casuales, todo esto constituía una sucesión de motivos que habría bastado para estimular e impulsar a la partida incluso a un joven menos apasionado que yo. Pero a todo esto había que añadir que yo, del modo que fuese, tenía que escapar de Lili, ya yéndome al sur, donde los relatos diarios de mi padre me prometían el más maravilloso paraíso artístico y natural, o al norte, adonde me invitaba un círculo tan destacado de personas importantes.

»La joven pareja ducal llegó al fin a Francfort en su camino de regreso. La corte del duque de Meiningen se encontraba aquí mismo tiempo, y también ésta y el consejero privado Von Dürckheim, que acompañaba a los jóvenes príncipes, me acogieron con la mayor cordialidad. Pero para que, a la manera de los jóvenes, no faltara tampoco aquí un extraño incidente, se produjo un malentendido que me causó un increíble embarazo, aunque fuera bastante gracioso. Tanto los señores de Weimar como los de Meiningen residían en la misma posada. Me habian invitado a comer. Tenía tan presente la corte de Weimar que no se me ocurrió informarme mejor, entre otras cosas porque ni siquiera era lo bastante vanidoso para creer que también los de Meiningen podían prestarme la más mínima atención. Así pues, acudí bien vestido al Emperador Romano, donde encontré vacías las habitaciones de los señores de Weimar y, como se me dijo que estaban con los de Meiningen, me dirigí hasta ellas, donde fui cordialmente recibido. Pensé que se trataba únicamente de una visita previa a la comida, o que tal vez comerían todos juntos, de modo que esperé que salieran. De pronto el cortejo de Weimar se puso en movimiento y yo lo seguí. Sólo que en lugar de dirigirse a sus alcobas, bajaron directamente las escaleras para subir a los coches. Y, de pronto, me vi solo en la calle.

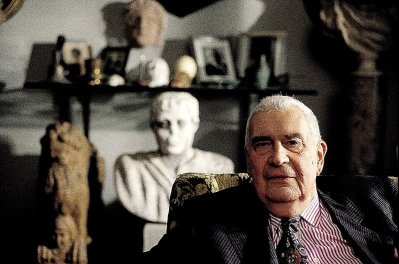

Retrato de Goethe, por K. Joseph Stieler, 1828 / Neue Pinakothek (Múnich)

»En lugar de informarme con naturalidad e inteligencia sobre el asunto y buscar alguna explicación, emprendí de inmediato, a mi resoluta manera, el camino a casa, donde encontré a mis padres tomando el postre. Mi padre negó con la cabeza, mientras mi madre trató de compensarme lo mejor que supo. Por la noche ella me confió lo siguiente: al saber que aquéllos se habían ido, mi padre había dicho que se sorprendía en extremo de que yo, sin estar tocado de la cabeza, me negara a reconocer que lo único que pretendían era avergonzarme y burlarse de mí. Pero esto no podía afectarme, pues ya me había encontrado con el señor Von Dürckheim, quien, con la dulzura que lo caracteriza, me pidió explicaciones con graciosos y cómicos reproches. Finalmente, logré despertar de mi sueño y tuve ocasión de dar las gracias amablemente por aquella merced que me había sido concedida en contra de todas mis esperanzas y expectativas y pedir mis excusas.

»Por tanto, una vez hube decidido ceder por buenas razones a aquellas invitaciones tan amables, se acordó lo siguiente: un caballero [Alexander von Kalb, futuro presidente de la cámara de Weimar] que se había quedado rezagado en Karlsruhe y que esperaba un landó construido en Estrasburgo, iba a llegar a Francfort en una fecha determinada. Yo debería estar preparado para partir inmediatamente con él a Weimar. La despedida alegre y favorable que recibí de aquellos jóvenes señores y el amistoso comportamiento de la gente de la corte me hicieron muy desable aquel viaje cuyo camino se me estaba allanando tan agradablemente.

»Pero también aquí el azar quiso que un asunto tan sencillo acabara complicándose, confundido por la pasión y casi totalmente aniquilado, pues después de haberme despedido en todas partes y de haber anunciado el día de mi partida, y de haber hecho a toda prisa el equipaje sin olvidar mis textos inéditos, quedé a la espera de la hora que iba a traerme a aquel amigo imaginario en su nuevo coche para llevarme hacia una nueva región y nuevas relaciones. La hora pasó, el día también y dado que, para no tener que despedirme por segunda vez y, en general, para no ser abrumado por afluencias y visitas, me había declarado ausente desde aquella misma mañana, tuve que quedarme quieto en mi casa y en mi habitación, motivo por el que me vi de pronto en una situación muy singular.

»Pero como la soledad y la estrechez siempre han sido muy favorables para mí, pues me incitan a aprovechar las horas, continué escribiendo mi Egmont y estuve a punto de dejarlo terminado. Se lo leí a mi padre, quien acabó sintiendo una gran simpatía por esta obra y nada deseaba más que verla lista y publicada, pues esperaba que con ella aumentaría el buen nombre de su hijo. Por otra parte, esta tranquilidad y nueva satisfacción eran para él muy necesarias en esos momentos, pues estaba llegando a las más terribles conclusiones respecto a la ausencia del coche esperado. Una vez más lo estimó todo una mera invención, no se creyó ni palabra de lo del landó nuevo y tuvo al supuesto caballero rezagado por una simple quimera. A mí sólo me lo daba a entender indirectamente, pero a cambio atormentaba con tanto mayor detalle a mi madre, pues para él todo era como una simple travesura cortesana que se habían permitido hacerme como consecuencia de mis tropelías, con la intención de ofenderme y de avergonzarme en el momento en que constatara que, en lugar de aquel esperado honor, recibía un bochornoso plantón.

»Al principio yo me aferré a mi confianza y disfrute de aquellas horas de retiro que no se veían perturbadas por amigos ni extraños ni por ninguna otra distracción social, y seguí escribiendo tenazmente para el Egmont, aunque no sin cierta inquietud interior. Con todo, este estado de ánimo debió de sentarle bien a la obra, ya que, movida como estaba por tantas pasiones, difícilmente habría podido escribirla bien alguien que careciera totalmente de ellas.

»Así transcurrieron ocho días y no sé cuántos más, y aquel completo encierro se me empezó a hacer difícil. Acostumbrado desde hacía varios años a vivir bajo cielo abierto y en compañía de mis amigos, con quienes mantenía una relación franca y activa, y en la proximidad de una amada de quien, aunque me había propuesto separarme, todavía me reclamaba violentamente mientras aún fuera posible… Todo esto empezó a inquietarme de tal modo que el atractivo de mi tragedia personal empezó a disminuir y mi fuerza creativa en el ámbito poético amenazó con quedar superada por la impaciencia. Habían transcurrido ya algunas noches en las que me había sido imposible quedarme en casa. Embozado en una gran capa, deambulaba por las calles, pasando junto a las casas de mis amigos y conocidos, y no dejé de acercarme tampoco a la ventana de Lili. Vivía en la planta baja de una casa que hacía esquina. Las persianas verdes estaban en su lugar habitual. Pronto la oí cantar al piano. Era la canción «Por qué me arrastras sin remedio» que había compuesto para ella hacía algo menos de un año. A la fuerza tuvo que parecerme que la cantaba con más expresividad que nunca. Pude reocnocer perfectamente cada palabra. Aproximé el oído todo lo que me permitió la reja, combada hacia el exterior. Cuando terminó de cantar, la sombra que caía sobre las persianas me dejó ver que se había levantado. Iba y venía de un lado a otro, pero fue inútil que tratara de captar el contorno de su encantadora persona a través del denso tejido de la lona. Sólo el firme propósito de alejarme, de no causarle dolor con mi presencia, de renunciar verdaderamente a ella, así como la extraña sensación que habría tenido que causarle mi súbita reaparición, logró decidirme a abandonar su estimadísima proximidad. Aún transcurrieron algunos días más y la hipótesis de mi padre ganaba en credibilidad día a día, ya que ni siquiera llegaba una carta de Karlsruhe que indicara la causa del retraso del coche. Mi labor poética quedó interrumpida y mi padre tuvo todas las de ganar gracias a la inquietud que me torturaba por dentro. Me expuso lo siguiente: después de todo, no podíamos hacer nada. Yo ya tenía la maleta hecha y él iba a darme dinero y crédito para ir a Italia. Sólo que tenía que decidirme a partir en seguida. Dudando y vacilando ante un asunto tan importante, finalmente acabé por aceptar que, si a una hora determinada no habíamos recibido coche ni noticias, yo partiría, y lo haría dirigiéndome primero a Heidelberg, aunque sin volver a pasar por Suiza, sino atravesando los Alpes por Graubünden o por el Tirol.

»Ciertamente tienen que suceder cosas muy extrañas para que una juventud carente de planes y que ya de por sí termina tan fácilmente desorientada, se vea impulsada a tomar un camino equivocado por culpa de un error apasionado de la vejez. Pero por eso mismo es juventud y vida: porque normalmente sólo aprendemos a reconocer la estrategia cuando ya ha transcurrido la campaña. En el transcurso puro y simple de los negocios, un azar semejante habría sido fácil de aclarar. Sin embargo, demasiado nos gusta conspirar con el error contra lo que es naturalmente verdadero, al igual que mezclamos los naipes antes de repartirlos para que en nuestros actos no se vea malograda de ningún modo la participación del azar. Y así es precisamente como se produce ese elemento sobre el que lo demónico tanto gusta de actuar, causándonos la peor jugada cuando mejor intuimos su presencia.

»El último día había pasado y debía partir a la mañana siguiente. Ahora sentía un deseo irresistible de ver una vez más a mi amigo Passavant, que acababa de regresar de Suiza, ya que habría tenido verdaderos motivos para enfadarse si hubiera vulnerado nuestra íntima confianza ocultándole totalmente mi presencia. Por eso lo cité de noche en un lugar determinado a través de un desconocido, lugar en el que, envuelto en mi capa, me presenté antes que él, que tampoco tardó en llegar y que, si ya estaba bastante sorprendido por aquella misteriosa cita, aún lo estuvo más al ver quién era el que lo estaba esperando. La alegría fue equivalente a la sorpresa, por lo que no cabía pensar en analizar tranquilamente la cuestión y en pedir consejo. Me deseó suerte para mi viaje a Italia, nos separamos y al día siguiente, muy temprano, me encontré ya en la carretera de montaña.

»Tenía diversos motivos para dirigirme a Heidelberg. Por una parte un motivo razonable, pues había oído decir que el amigo de Weimar vendría desde Karlsruhe pasando por Heidelberg. Así que nada más llegar entregué en las postas una nota que debía ser entregada a un caballero que pasara por ahí y que respondiera a la descripción que yo daba. El segundo motivo era apasionado y tenía que ver con mi anterior relación con Lili. Y es que demoiselle Delph, la confidente de nuestro afecto e incluso la mediadora de una relación más seria ante nuestros padres, residía en la ciudad, y yo tenía por la mayor felicidad imaginable poder charlar una vez más, antes de abandonar Alemania, sobre aquellos felices tiempos con una amiga estimada, paciente y comprensiva.

»Fui bien recibido y presentado a varias familias. Me sentí especialmente a gusto en casa del guardabosque mayor, el señor Von Wreden. Los padres eran gente agradable y decente y una de sus hijas se parecía a Friederike. Era precisamente la época de la vendimia, hacía buen tiempo, y todos mis sentimientos alsacianos revivieron en aquel bello valle del Rin y del Neckar. Durante aquel tiempo había tenido ocasión de experimentar cosas extraordinarias en mí y en los demás, pero todo se hallaba todavía en un devenir. Ningún resultado vital se había manifestado aún en mí y lo infinito que había percibido tendía más bien a confundirme. Con todo, en sociedad seguía siendo el mismo de siempre, quizá incluso más agradable y conversador. Aquí, bajo este cielo abierto y entre aquellas alegres gentes, busqué de nuevo los viejos juegos que a los jóvenes siempre parecen nuevos y atrayentes. Con un amor anterior y todavía no extinguido en el corazón, desperté interés sin quererlo, incluso callándome aquel amor, y así también en este círculo me moví pronto como en casa y me sentí necesario, olvidando que tras un par de parlanchinas veladas más tenía previsto continuar mi viaje.

»Demoiselle Delph era una de estas personas que, sin ser exactamente intrigante, siempre tienen algún asunto entre manos, empujando a otros a intervenir en él y pretendiendo llevar a cabo tal o cual propósito. Había desarrollado una gran amistad conmigo, por lo que supo convencerme para que me quedara un poco más, especialmente teniendo en cuenta que estaba residiendo en su casa, y me prometió toda clase de cosas divertidas si me quedaba y toda clase de obstáculos si partía. Pero siempre que yo trataba de desviar la conversación al tema de Lili, no se mostraba tan agradable y participativa como esperaba. Antes bien, dadas las circunstancias, elogiaba nuestro mutuo propósito de separarnos y afirmaba que había que someterse lo inevitable, apartar la cabeza lo imposible y buscar un nuevo sentido a la vida. Planificadora como era, no quiso dejar todo esto en manos del azar, sino que ya había urdido un proyecto para establecer mi futuro paradero. De todo ello pude deducir que su última invitación a Heidelberg no había sido tan desinteresada como parecía en un principio.

Goethe, por Gerhard von Kügelgen, 1808-1809 / Librería de la Universidad de Tartu (Estonia)

»Y es que el príncipe elector Karl Theodor, que tanto había hecho por las artes y las ciencias, todavía residía en Mannheim, y precisamente porque la corte era católica mientras que el país era protestante, estos últimos tenían todos los motivos para reforzar su poder mediante la incorporación de hombres enérgicos y prometedores. Así pues, debía ir a Italia en el nombre de Dios y desarrollar allí mis ideas en el ámbito artístico. Mientras tanto ella seguiría trabajando en mi provecho. A mi regreso se vería si la incipiente inclinación de la señorita Von Wrede había aumentado o se había apagado y si sería aconsejable consolidarme a mí mismo y a mi suerte en una nueva patria a través de la unión con una familia respetable.

»Si bien yo no rechazaba nada de todo esto, mi talante poco aficionado a los planes no acababa de sentirse identificado con la minuciosa planificación de mi amiga. Me abandoné al placer del instante mientras la imagen de Lili flotaba ante mí tanto en la vigilia como en sueños, mezclándose con cualquier otra cosa capaz de agradarme o distraerme. No obstante, finalmente exigí a mi ánimo la seriedad de mi gran proyecto de viaje y decidí despedirme con dulzura y educación y proseguir mi camino unos días después.

»Demoiselle Delph me había estado relatando sus planes y todo lo que estaba dispuesta a hacer por mí hasta bien entrada la noche, y yo no podía más que recibir con agradecimiento tan buenas intenciones, aunque tampoco se podía pasar por alto el propósito que movía a cierto círculo de verse reforzado gracias a mí y al posible favor que pudiera gozar en la corte. No nos separamos hasta la una. Aún no había dormido mucho, pero sí profundamente, cuando me despertó el cuerno de un postillón que paró sin desmontar frente a la casa. Poco después apareció demoiselle Delph con una luz y una carta en las manos y se acercó a mi lecho.

-¡Ahí lo tenemos! -exclamó-. Léalo, dígame qué dice. Seguro que procede de Weimar. Si se trata de una invitación, no la acepte y recuerde nuestras conversaciones.

»Yo le pedí que me dejara a la luz y un cuarto de hora a solas, y ella me dejó a regañadientes. Sin abrir la carta permanecí con los ojos fijos en el vacío. La estafeta procedía de Francfort. Podía reconocer el sello y la letra. Así pues, finalmente el amigo había llegado. Me invitaba a ir con él y la desconfianza y la incertidumbre nos habían precipitado a todos. ¿Por qué no esperar en un estado sosegado y burgués la llegada de un hombre que se había anunciado con toda seguridad y cuyo viaje podía haberse retrasado por tantos impedimentos? De pronto fue como si una venda cayera de mis ojos. Toda la bondad, benevolencia y confianza que me habían precedido volvieron a aparecer vivamente ante mí y estuve a punto de avergonzarme de mi escapada. Al fin abrí la carta y resultó que todo había transcurrido con la mayor naturalidad. Mi acompañante ausente había esperado día a día, hora a hora, el coche que debía venir desde Estrasburgo, con el mismo empeño con que nosotros lo habíamos esperado a él. A continuación, por motivos de negocios, había pasado por Mannheim para ir a Francfort, ciudad en la que para su espanto, no me encontró. A través de una estafeta envió de inmediato aquella carta urgente en la que daba por sentado que yo, una vez aclarada la confusión, regresaría en seguida y no iba a querer ocasionarle el embarazo de llegar a Weimar sin mí.

»Por mucho que mi entendimiento y mi ánimo se inclinaron en seguida por esta opción, a mi nuevo rumbo no le faltó tampoco un poderoso contrapeso. Mi padre me había confeccionado un bonito plan de viaje y me había dado una pequeña biblioteca para el camino a través de la cual podría prepararme y guiarme en cada una de mis paradas. Hasta ese momento no había tenido más ocupación que aquélla en mis horas de ocio, e incluso durante mi último y breve viaje en coche era lo único que había ocupado mis pensamientos. Aquellos espléndidos edificios que desde pequeño conocía de oídas y por reproducciones de todo tipo se amontonaron de pronto en mi imaginación, y no se me ocurría nada que pudiera desear más que aproximarme a ellos al tiempo que me alejaba decididamente de Lili. (*)

»Entretanto me había vestido y estaba recorriendo la alcoba de un lado a otro. De pronto entró mi severa anfitriona.

-Y bien, ¿qué puedo esperar? -exclamó.

-Mi querida amiga -dije yo-, no trate de persuadirme de nada. Estoy decidido a regresar. Ya he sopesado los motivos en mi interior y no serviría de nada repetirlos. Finalmente hay que tomar una decisión y ¿quién va a tomarla mejor que aquél a quien le incumbe?

»Yo estaba conmovido, ella también, y se produjo una violenta escena que terminó cuando le di la orden a mi mozo para que encargara unas postas. Fue inútil que rogara a mi anfitriona que se tranquilizara y que transformara la despedida jocosa que había dedicado a aquella sociedad la noche anterior en una de verdad. Que pensara que sólo se trataba de una visita, de una estancia corta [acabaría pasando en Weimar el resto de su vida]. Que no por eso quedaba suspendido mi viaje a Italia ni tampoco la posibilidad de un regreso a Heidelberg. Ella no quiso saber nada de todas estas razones y contribuyó a intranquilizarme aún más de lo que ya estaba. El coche apareció delante de la puerta. En un instante estuvo cargado. El postillón hizo sonar la habitual señal de impaciencia. Yo me desprendí de ella. Aún se negaba a dejarme partir y seguía exponiendo con harta elocuencia todos sus argumentos, de modo que al final acabé por exclamar con pasión y entusiasmo las palabras de Egmont:

-¡Muchacho, muchacho, no sigas! Como azotado por espíritus invisibles, los caballos solares del tiempo se precipitan con el carro ligero de nuestro destino y no nos queda más que agarrar fuertemente las riendas y apartar las ruedas a izquierda y derecha de esta piedra o de aquella caída. ¿Quién sabe adónde vamos? Si a duras penas recuerda nadie de dónde viene…»

(*) Goethe emprendería el viaje a Italia más de una década después (septiembre 1786-junio 1788) y también en una «escapada», esta vez de las obligaciones de la corte y de su tortuosa relación con la dama casada Charlotte von Stein. Este viaje maracaría definitivamente su orientación al clasicismo.

Johann Wolfgang Goethe, Poesía y verdad, Barcelona, Alba, 2010, pp. 807-824.